この記事では、映画『ソナチネ(1993)』の結末・ラストをネタバレありで解説し、この映画に関する疑問や謎を分かりやすく考察・解説しています。

映画『ソナチネ(1993)』の結末・ラスト(ネタバレ)

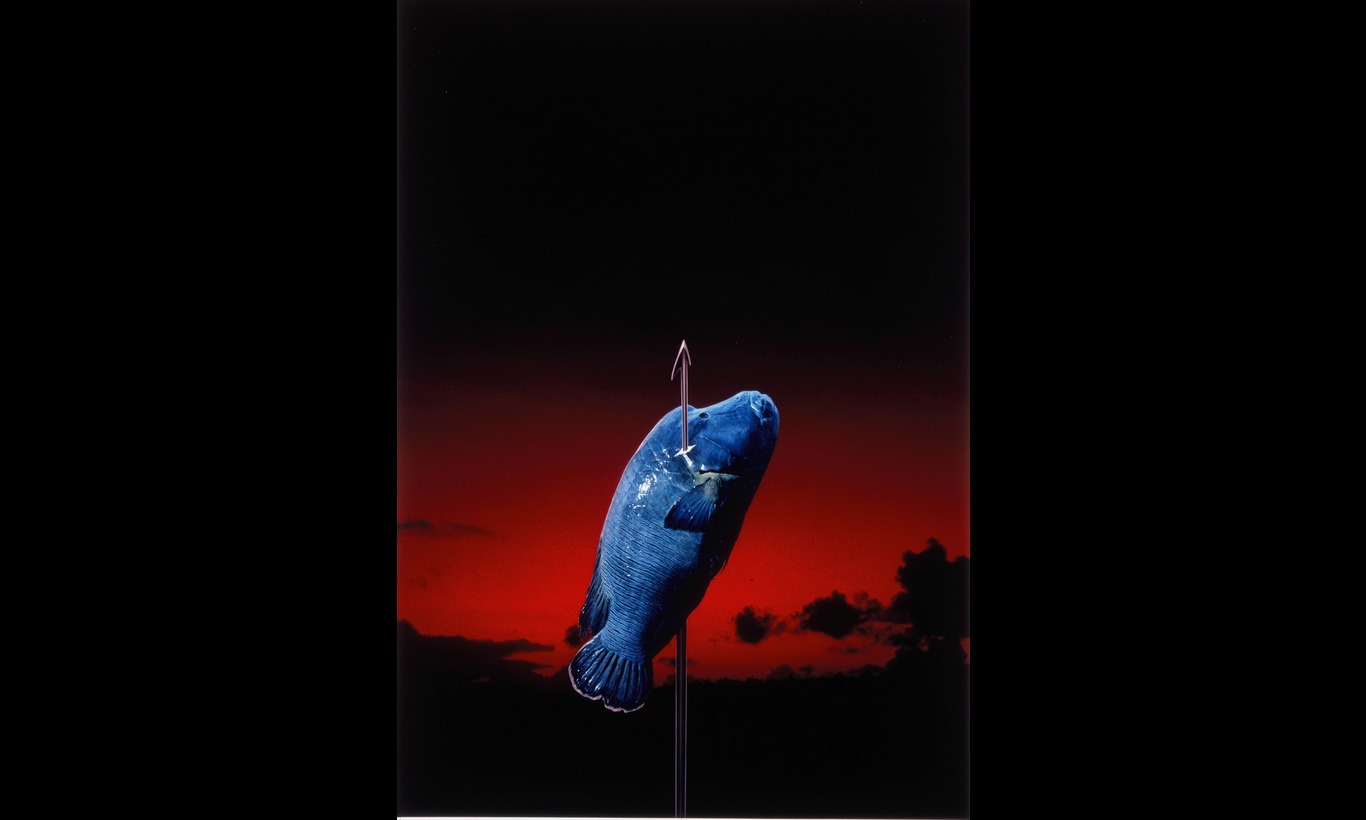

映画『ソナチネ(1993)』のラストでは、村川(ビートたけし)がすべてを諦めたような表情を浮かべ、自らの頭に銃を向けて引き金を引く。銃声が響き、そのままエンドロールへと突入する。このシーンは、多くの解釈が可能であり、観る者に余韻を残す形で終わっている。

物語の終盤、村川は沖縄の海辺で幸(国舞亜矢)と一緒に過ごし、まるで子どものように無邪気に遊んでいた。しかし、その楽しい日々は長くは続かず、彼の仲間たちは次々と殺されてしまう。村川自身も、すでに生きる意味を見失っていたのかもしれない。ヤクザ社会の中で、暴力と裏切りにまみれた人生を送ってきた彼にとって、沖縄での穏やかな時間は束の間の夢のようなものだった。

最終的に、村川は敵対組織を一掃し、全ての決着をつけた。しかし、彼は喜ぶことなく、ただ静かに浜辺へ戻る。そして、車に座り、まるで眠るように銃を自身のこめかみに当て、引き金を引く。この行動の理由は明確には語られないが、ヤクザという生き方に疲れたこと、また自分だけが生き残ったことへの虚無感が大きかったのではないかと考えられる。

映画を通して、村川はどこか現実世界に馴染めない様子を見せていた。沖縄で過ごしたひとときの自由は、彼にとって「もう戻れない場所」だったのかもしれない。生きることよりも、死ぬことの方が楽だと感じた彼は、何の感情も見せずにその選択をした。

こうして物語は幕を閉じるが、村川の最後の選択は、観る者に「生きることの意味」や「自由とは何か」といった問いを投げかけるような形になっている。

映画『ソナチネ(1993)』の考察・解説(ネタバレ)

映画『ソナチネ(1993)』で雀荘経営者が「やめてくださいよ」と叫ぶシーン

このシーンは、村川(キャスト名:ビートたけし)たちが裏切り者の雀荘経営者を殺害する場面の一つであり、映画の持つ独特なユーモアと残酷さが入り混じる象徴的なシーンとして知られている。雀荘経営者は、ヤクザ同士の抗争の中で敵側に寝返り、村川たちを罠にはめようとした裏切り者だった。その結果、村川たちは彼をクレーン車で吊るし上げ、海へ沈めるという制裁を加える。

このとき、雀荘経営者は「やめてくださいよ!」と叫ぶが、その悲痛な叫びとは裏腹に、シーン自体にはどこか滑稽な雰囲気が漂う。北野武監督の作品には、暴力をブラックユーモアとして描く特徴があり、この場面もその一例といえる。観客にとっては恐ろしい場面でありながら、登場人物のリアクションがどこか間抜けで、冷酷さの中に独特のユーモアがにじみ出る演出となっている。

映画『ソナチネ(1993)』のラストでなぜ村川は自殺したのか?

映画のラストで村川が自殺する理由については、劇中で明確な説明がないため、観る者によって解釈が分かれる。しかし、作中の村川の言動や心理描写から、いくつかの可能性が考えられる。

1つ目は、「敵に殺される恐怖よりも死んだほうが楽だから」という考えだ。村川は常に死と隣り合わせの世界に生きてきたが、沖縄の静かな海辺での逃亡生活を通じて、束の間の平穏を味わう。しかし、最終的に組織の抗争が再び激化し、自分も死ぬ運命であることを悟った彼は、その恐怖から解放されるために自ら命を絶ったのかもしれない。

2つ目は、「ヤクザとして生きることに疲れたから」という解釈である。村川は映画の冒頭から冷徹なヤクザとして振る舞っていたが、沖縄での日々を通じて、組織に縛られた生き方に疑問を抱き始めた。しかし、自らの過去を振り返り、もう普通の生活には戻れないと悟った彼は、自ら幕を引く道を選んだとも考えられる。

3つ目は、「仲間たちが次々と死んでいく中で、自分だけが生き残ったから」という理由だ。仲間が殺され、心を許した幸(キャスト名:国舞亜矢)も死に、彼にはもう守るものが何もなくなった。その絶望の中で、村川は最後の選択をしたのかもしれない。

映画『ソナチネ(1993)』のタイトルの意味は?

『ソナチネ』というタイトルの意味について、劇中で直接説明されることはない。しかし、「ソナチネ」とは音楽用語であり、一般的にはピアノの学習者が演奏する小品を指す。このことから、いくつかの解釈が考えられる。

一つの解釈は、「ヤクザの世界における村川の人生が、一つの習作のようなものであった」というものだ。ヤクザの世界で生きてきた彼にとって、沖縄での穏やかな時間は、まるで別の人生を試しているかのようだった。しかし、その実験は成功せず、彼は最後に死を選ぶ。これは「人生という大きな楽曲の中の短い試み」という意味で、『ソナチネ』というタイトルがつけられたのではないかと考えられる。

また、北野武監督にとっての『ソナチネ』は、監督としての本格的な挑戦の第一歩を意味しているとも解釈できる。ソナチネは、クラシック音楽の世界でプロのピアニストになるための登竜門ともいわれる楽曲であり、本作もまた、北野武が監督として本格的に評価されるための試金石となった作品と見ることができる。実際に、『ソナチネ』は国際的に高く評価され、北野武監督のキャリアにおいて重要な作品となった。

このように、タイトル『ソナチネ』には、村川の人生の意味、あるいは北野武の映画監督としての試みが込められているのではないかと考えられる。

映画『ソナチネ(1993)』のエレベーターの銃撃シーンについて

本作のクライマックスの一つであるエレベーターの銃撃シーンは、北野武監督特有の演出が際立つ場面の一つであり、緊張感と独特のリアリズムが表現されている。このシーンでは、村川(キャスト名:ビートたけし)が敵対組織の殺し屋と対峙し、激しい銃撃戦が繰り広げられる。

特徴的なのは、北野武監督がこの銃撃戦を「音と光」だけで演出している点だ。エレベーターのドアが閉まり、内部で銃撃戦が始まるが、観客には発砲音とエレベーターの小さな窓から漏れる閃光しか見えない。一般的なアクション映画では、銃弾が飛び交う様子や登場人物の動きを克明に描くことが多いが、このシーンではあえて視覚的な情報を制限し、観客に緊張感を想像させる形になっている。

この演出は、観る側に「本当に何が起こっているのか」を想像させる効果を持ち、結果としてより強い印象を残す。また、村川の冷徹な一面がより際立ち、ヤクザ社会の非情さが強調されるシーンともなっている。無駄なセリフや派手な動きを排除し、静と動のコントラストを生かした北野武監督ならではの演出が光る場面である。

映画『ソナチネ(1993)』で村川が言った「あんまり死ぬの怖がるとな 死にたくなっちゃうんだよ」の意味

このセリフは、村川(キャスト名:ビートたけし)が幸(キャスト名:国舞亜矢)に語る印象的な言葉であり、映画全体のテーマを象徴するものとも言える。「死ぬことを怖がるあまり、その恐怖に押しつぶされてしまい、かえって死を選びたくなる」という意味が込められている。

このセリフは、村川自身の心境を反映している可能性が高い。彼はヤクザとして生きてきたが、常に死と隣り合わせの世界に身を置いてきたことで、次第に死に対する恐怖が薄れていく。劇中では、敵対組織との抗争の中で何人もの仲間が殺されていき、自分自身もいつ命を落とすかわからない状況に置かれている。しかし、そのような状況に身を置き続けることで、むしろ死ぬことへの抵抗がなくなり、「死ぬこと自体が楽なのではないか」と考えるようになってしまう。

このセリフがラストの村川の自殺と結びついているとも考えられる。彼は最終的に拳銃を自身のこめかみに向けて引き金を引くが、それは「死の恐怖」に怯えることなく、自らの意思で死を選んだということを示唆している。この言葉は、彼の人生観や、ヤクザとしての運命を受け入れる姿勢を象徴しており、本作の持つ虚無感や無常観を際立たせる重要なセリフの一つである。