この記事では、映画『オオカミの家』の結末・ラストをネタバレありで解説し、この映画に関する疑問や謎を分かりやすく考察・解説しています。

映画『オオカミの家』の結末・ラスト(ネタバレ)

映画『オオカミの家』の結末では、主人公マリアが逃げ込んだ家での恐怖と狂気に満ちた日々が終局を迎えます。マリアは、最初は安心できる避難所だと思っていたこの家で、徐々に現実と幻覚の境目が曖昧になり、自らの内面に潜む不安や恐怖に支配されていきます。

物語の終盤、マリアが育てていた2匹の豚は、人間の子供のような姿へと変化し、彼らと共に平穏を求める日々を送ろうとします。しかし、この家そのものがマリアを支配し、逃れられない檻のような存在であることが明らかになります。家はマリアの精神を蝕み続け、彼女は逃げ場を完全に失っていきます。

最後には、マリアがこの家と一体化するような形で物語が締めくくられます。家自体が彼女を飲み込み、マリアの存在がその中に吸収されるように描かれます。この終幕は、彼女が外界から完全に切り離され、家そのものが彼女の存在を象徴するものとして機能していることを暗示しています。

この結末は、物語全体の寓話的な性質を反映し、観客に恐怖や不安の本質について深く考えさせる形となっています。現実のカルト宗教や支配の構造を元にしながらも、抽象的かつ視覚的な表現を通じて、解釈が観客に委ねられる独特の余韻を残しています。

映画『オオカミの家』の考察・解説(ネタバレ)

映画『オオカミの家』が怖いと言われる理由は?

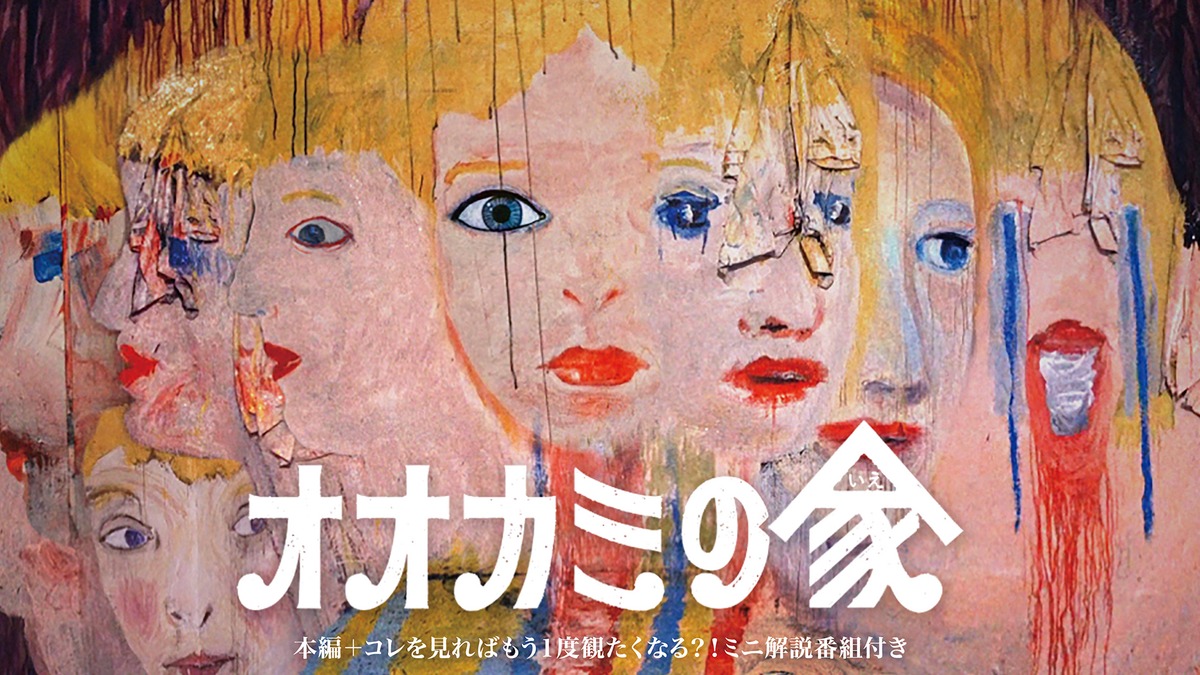

映画『オオカミの家』が怖いと言われる理由の一つは、その独特で異様なビジュアルにあります。本作では、キャラクターや背景がストップモーションと絵画的なアニメーションを組み合わせた手法で表現されており、その動きや質感が不気味な雰囲気を醸し出しています。キャラクターたちは形を変えたり、突然異様な動きを見せたりするため、観客は常に落ち着かない感覚を覚えます。

さらに、物語が進むにつれて描かれる狂気の世界が観客を引き込みます。登場人物たちの行動や環境がどこか現実離れしており、その背後に潜む不安感が増幅されていきます。また、寓話的な語り口が持つ抽象性や、直接的に説明されない設定が観客に恐怖を感じさせる大きな要因です。この不安定な世界観と視覚的表現が、物語を一層不気味で忘れがたいものにしています。

映画『オオカミの家』は「コロニア・ディグニダ」が元ネタ?

映画『オオカミの家』の元ネタとなったのは、チリに実在した「コロニア・ディグニダ」というコミューンです。これは、ピノチェト軍事政権下のチリで、ドイツ人移民を中心に形成されたカルト的な集団でした。コロニア・ディグニダでは、拷問、殺人、少年への性的虐待などの非人道的な行為が行われていたことが知られています。この集団は一種の秘密結社的な性質を持ち、外部との接触を極力排除していました。

映画のストーリーや表現は直接的にこの実話を再現しているわけではありませんが、コロニア・ディグニダの閉鎖的で異常な世界観が投影されています。主人公マリアが逃げ込んだ家で経験する異常な出来事や、支配的な環境は、このカルト宗教の抑圧的な性質を暗示していると解釈できます。本作は、現実の恐怖を寓話的に描き、観客に強烈な印象を与える作品となっています。

映画『オオカミの家』がつまらないと言われる理由は?

映画『オオカミの家』が「つまらない」と評価される理由として、ストーリー展開のわかりにくさが挙げられます。本作は、視覚的な表現や世界観に大きな重点を置いており、伝統的な物語構造や明確なストーリーの進行が希薄です。そのため、物語の意図を理解するのが難しいと感じる観客も少なくありません。

また、作品が持つアート性が観客の好みを分ける要因となっています。ビジュアルやアニメーションのクオリティは高いものの、抽象的で解釈を求められる内容は、娯楽性を求める観客にとって難解に映る場合があります。さらに、台詞や語り口が説明的でないため、登場人物の動機や物語の背景がわかりづらく、感情移入しにくいという意見もあります。

このように、本作の魅力である独特の表現方法が、一部の観客にとっては理解の障壁となり、「つまらない」と感じられる要因となっています。

映画『オオカミの家』の同時上映の短編『骨』はどんな作品?

映画『オオカミの家』と同時上映された短編『骨』は、独特な設定と不気味な内容が特徴の作品です。この短編は、1901年に制作された「世界初のストップモーションアニメ」という架空の歴史を持つ設定で作られています。物語では、一人の少女が遺体を使って謎めいた儀式を行うという不可解なシーンが描かれます。

『骨』のアニメーションは手作り感を強調した古めかしいスタイルで表現されており、独特の雰囲気が漂っています。この手法は、実際には現代の技術を用いながらも、当時の古典的な技法を模倣することで、観客に時代錯誤的な感覚を与えます。その結果、どこか現実離れした神秘的で不気味な世界が作り出されています。

この作品は短いながらも、死生観や儀式というテーマを視覚的に探求しており、『オオカミの家』と同様に寓話的かつアート性の高い作品として位置づけられています。短編の内容は解釈が観客に委ねられる部分が多く、独特の余韻を残す仕上がりとなっています。

映画『オオカミの家』に出てくる2匹の豚の正体は?

映画『オオカミの家』に登場する2匹の豚は、物語の重要な象徴として描かれています。はじめは豚の姿をしている彼らですが、物語が進むにつれて徐々に人間の子供の姿へと変化していきます。この変化が何を意味しているのかは明確には説明されておらず、観客の解釈に委ねられています。

2匹の豚は、主人公マリアが家の中で作り出した存在として描かれ、彼女の内面や罪悪感、恐怖を反映している可能性があります。彼らが人間の姿になる過程は、マリアが彼らを守り育てようとする試みを表しているとも考えられますが、それが同時にマリア自身の狂気や孤独を象徴しているとも解釈できます。

また、この2匹の存在は、マリアが逃れてきた支配的なコミューンやその影響から完全には自由になれていないことを示しているとも考えられます。彼らの正体は明らかにされないものの、物語全体の不気味さや深みを増す重要な役割を果たしています。

映画『オオカミの家』の元ネタであるカルト宗教とは?

映画『オオカミの家』の元ネタとなったカルト宗教は、ピノチェト軍事政権下のチリに存在した「コロニア・ディグニダ」というコミューンです。このカルト宗教は、ドイツ人移民を中心に結成され、宗教的な共同体を装いながら、実際には拷問や殺人、少年への性的虐待などの非人道的な行為が行われていました。

コロニア・ディグニダは、外部から隔絶された閉鎖的な環境の中で、リーダーであるポール・シェーファーが独裁的な支配を行っていました。この集団は、ピノチェト政権とも密接な関係を持ち、政治的な迫害の道具としても利用されていたとされています。

映画『オオカミの家』は、このカルト宗教の持つ抑圧的で恐怖に満ちた世界観を寓話的に描いており、主人公マリアが逃げ込む家の不気味な雰囲気や支配の構造が、それを暗示しています。本作はこの実話を背景に、現実とフィクションを織り交ぜながら恐怖を描き出しています。

みんなの考察・感想